language : Japanese | English

トップ 短編小説PNY 貯蓄率とFIREまでの年数 二次関数と虚数i 絵 コピックメイキング 曲 絶対音感 Windowsのスリープ設定 昔のソフトウェア オープンソース Visual Studio C / C++ / MFC 備忘録 Visual Studio Community と Pro 備忘録 自作LLM 備忘録 自作Tokenizer 備忘録 自作パソコン 備忘録 日記 作者

お仕事用に、現行機と合わせて2台ないと突然壊れたりしたとき不安なので、また白くてかわいいのを自作しました。

スペックと、それがどのような箱に入っていたかを書きます(同人誌を作る人は、マットPPやクリアPPにいろいろ思うところはありそうです)。

▲全部セットで撮影、それぞれ安値の時に買いました。在庫と為替のチェックが重要です。円安やインフレが進行しているので、昔と違い待っていれば安くなるというわけでもなく。

RTX5090(32GB)*1枚より、RTX4060ti(16GB)*2枚刺しの方が、コスパとワッパがよさそうだし、コネクタ溶けなさそう。宝くじが当たれば将来RTX6000Pro-MaxQ(96GB) * 2枚刺しにもでき、「ソースコード」→「全自動仕様書」などいろいろなことを自動化できそうです。マザボはちょっと高いけど2レーン分割対応のASUS ProArt X870E Creators Proを選定。このマザボは、スロット2とスロット5がGPUになっており、ちょうど2.5スロットのGPUが2枚刺さります。他社のはもっと高価な上に、スロット2とスロット6だったりすると、下のグラボが入らなかったりするので、これは何気にいい位置にあります。また、USB4にも対応し、将来液タブとかさせそう。そういう地味なところ全く宣伝しないの、これはわかる人だけ買ってね感があってよいです。また、AMDの第5世代CPUはAVX512にネイティブ対応しているので、fp32だけでなくfp16の高速演算に対応できます。CPU推論も全然ありです。

あれ、「仕様書」→「全自動ソースコード」じゃないの?と思う方が多いと思われますが、ここはJTCではありません。ぼっちの脳みそからダイレクトコーディング(ほぼ念写に近い)、まさに「ソースコードが仕様書」です。でもそうは言っていられないので、仕様書はAIに書いてもらおうかと。JTC型だと仕様書にバグがある上に、全自動でソースコードはAIには難しすぎるし厳密すぎる。むしろ「ソースコード」→「仕様書」方式のほうが、多少ハルシネーションがあっても読みやすく大まかにあっていれば問題なく、英語翻訳に近いので、ファジイなAIに最適です。この開発モデルはまだ名前さえついていないですが。

▲マザボにCPUとメモリを刺しました。髪がマザボに触れそうになり怖いです💦。ショートの方はカチューシャ必須、ロングの方は後ろで束ねてください。自作パソコンで髪の話をする人はいないみたいですが💦、それとも自作する人はみんなベリーショートなのかなあ……💦。なお、このマザボでGPU2枚刺しする場合は、SSDを刺す場所ははスロット1と3になります。スロット2は第二GPUとの排他仕様です。

▲CPUクーラーのステイを取り付け。CPUクーラー付属のグリスが導電性なのが危険で気に入らなかったですが💦、それしかお手元になかったので💦、はみ出さないのように中央のみです。次回からは非導電性のを用意しておきます。

▲ケース付属の固定速ファンを光らせないで使おうと思ったのですが、端子の形状が2+穴埋め+1でどうしても変換しないと刺さらなかったので、このPWM可変速の白くて静かな9枚羽ファンを急遽導入しました。光らなくて困ることはないが、うるさくて困ることはあるので、静かなのを選びました。実はファンの取り付け・取り外しの木ねじが一番かたかったので疲れました。なお、このファンはY字分岐に対応していないので、数珠繋ぎはできず、1ファン1端子必要になることにご注意ください。

▲ケースに入りました。2枚のGPUはスロット2,スロット5に刺さるようにできているマザボなので、ちょうどいい感じに2枚刺しです。2ファンGPUなので奥行スリムなケースでもすかすかです。RTX5070ti(16GB)*2枚刺しでも、2.5スロット厚なら入りそうが、VRAMの容量が変わらないのでコスパとワッパではRTX4060ti(16GB)*2かRTX5060ti(16GB)*2の方がよさげです。なお、このサイズのGPUであれば、ステイをつけなくても安定しております。NV-LINKとかはない前提なので、プログラムをマルチGPU対応に作る必要があります。

▲CPUファンだけが光るくらいが、インジケーターランプ代わりと、内部のほこりや虫を確認するための照明になるぐらいでちょうどいいです。

▲モニターは、iGPUより出力。GPUは演算専用です。これはゲーム機ではありません。ちな、どれに刺しても画像は出力され、刺したところのVRAMが使用されるみたいです。ASUS ProArt Creators WiFiの名の通り、GPUをゲームではなく演算のために使ってくださいみたいな仕様なのか、親切ですね。ちな、隣にあるDP IN端子は、出力用ではなくGPUの出力をDisplayPort INに戻して、USB4から液タブなどに出すためのもののようです。

▲このケースは、ATXの割には奥行きが短めで体積が小さくてシュッとして見えて、白くてかわいいです。設置面積が少ないので、大きなデスクを使っている方は、机上においても違和感なさげ。

なお、Windowsをインストールするときは、Windowsにこのマザボ用のLANデバイスドライバがついていないので、あらかじめASUSのサイトからUSBメモリに落とし、インストールのアカウント入力画面でデバイスドライバをインストールする必要がありました。LANポートは2つあり、2.5GBpsと10GBpsの方でデバイスドライバが違うので、使う方のをインストールします。あと、LANがつながるようになっても、その後LANケーブルを引っこ抜いてインストールしましたが……💦。

▲あった方がよいもの:ピーリングジェル、まとめ髪のようなもの、カチューシャ、消毒用エタノールIP(グリスをふき取る)、100均の短いドライバー、部品小分け袋、綿棒、ティッシュ、マスク。

▲BIOS上だけでなく、Windows上のASUSのコントロールパネルで、温度や回転数をリアルタイムで表示・設定できます。

Core-i9よりコンパイル・ビルドが速い(2倍ぐらい)。これは開発がはかどります。1スレッドでもこの速さとは、AMDの最新のコアは良くできています。重量級プロジェクトでも安心です。

固体の解析CPU版は、演算時間が半分ぐらいになっております。

ちな、流体の解析は、わたしはあたまが悪いので作れないです。

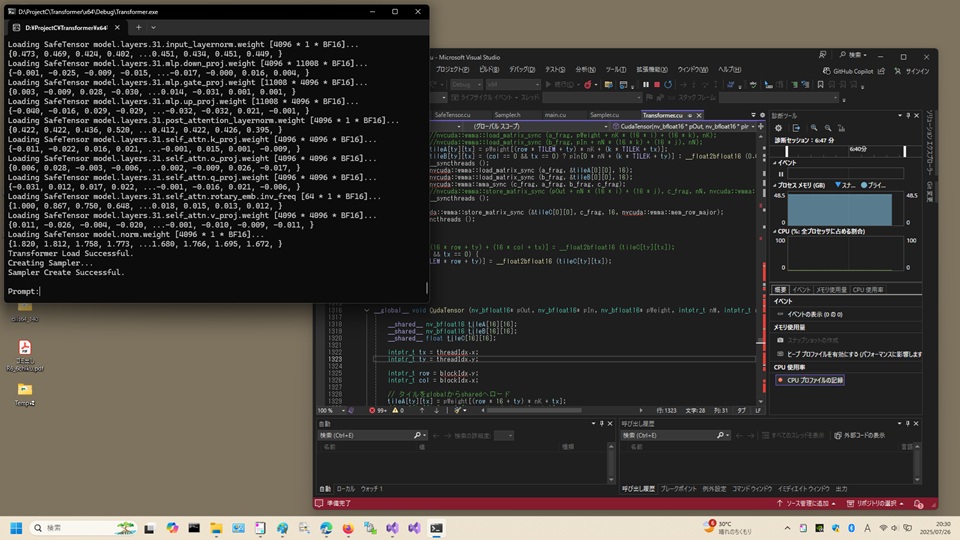

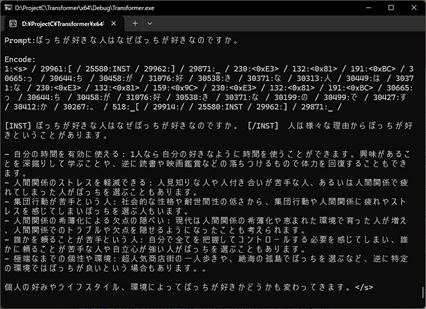

LLMのCPU版:safetensorsの読み込みが速い。これまた、WD Black SN850XのSSDが速く、Crucial ProもDDR-5の2枚刺しに抑えているためかもしれないです。すべてfloat32なので、OpenMPで並列化してfloat32に変換しており、Core-i9よりコア数とスレッド数が少ないのに、Eコアがないためか、1スレッド当たりの速さが速いのですかね。なお、推論についてはAVX2のままなので、それほど変わらないです。読み込み中と推論中は、CPU使用率は100%となり、ファンは最大回転となります。

LLMのCUDA版:safetensorsの読み込みが速い。これまた、WD Black SN850XのSSDが速く、Crucial ProもDDR-5の2枚刺しに抑えているためかもしれないです。推論中は、CPU使用率は10%、GPU使用率も10%程度となり、ファンもほとんど回らず、演算力にはかなり遊びがあるようです。VRAMは相当消耗していますが。

ああ、まだMSゴシックの16にしていないですね💦。実はフォントのレンダリングがボトルネックになるので、MSゴシックの16(ビットマップフォント)に設定することもまた重要なのです。

なお、Visual Studioを最初に入れてから、Nvidia Tool Kitを入れないと、Visual Studioにnvccコンパイルの機能がついてくれませんので、ご注意ください。CUDA使いの魔法少女より。

(C)2000-2026 くず All rights reserved.